Le chiavi del ’68. Fine di un’epoca o apertura di un ciclo

di Rossana Rossanda

di Rossana Rossanda

[da “1968 Gennaio”, Supplemento al N. 22 de ‘Il Manifesto’, Gennaio 1988, pp. 4\9]

Tra le molte domande che si sono fatte negli ultimi anni sul ’68, perlopiù astiose o retoriche, una ci pare invece importante: i movimenti che vi appaiono e vi si moltiplicano sono in qualche continuità con le lotte del passato (qualcuno afferma che il ’68 ne rappresenta l’ultima grande espressione) o sono in rottura con esse? Come rottura il ’68 è stato vissuto; Cours camarade, le vieux monde est derrière toi! E questo non può essere messo tra parentesi, chi in qualche modo vi partecipò non si sentì in serie a nulla, volle reinventare tutto. Ma non esime dal chiedersi fin dove fu realmente un separarsi e un innovare, se e su che cosa si innestava una discontinuità, e soprattutto se in essa si rivelava una sintomatologia che, al di là del momento eroico, sarebbe stata presente, significativa per il futuro.

La domanda perciò non è accademica. Riguarda non solo i venti anni che sono trascorsi, ma l’oggi.

Quel che il manifesto tenta di fare — in dodici numeri mensili, come questo di 40 pagine, analisi, bibliografie, tentativo d’inserimento del movimento nel quotidiano del vivere attorno ad esso, suggestioni, fonti — è una rivisitazione che faccia asse attorno a queste domande, e permetta una risposta meno sommaria delle violente accuse o delle patetiche nostalgie con le quali il ’68 sembra soltanto tornare alla memoria.

Non saremo in grado di dare neanche in dodici numeri se non una parte della documentazione, tanto si addensarono in quei mesi eventi e riflessioni, azioni – reazioni – rielaborazioni; tuttavia chi ci seguirà, avrà in mano il bandolo dei molti gomitoli che concorsero a quella trama, e potrà diversamente dipanarli per una ricerca successiva. Che finora essa non ci sia stata la dice lunga sull’essere il ’68 ancora materia conflittuale, non archiviata, non «oggettivata», bruciante. Se brucia — e questa è già una prima risposta alle domande che ci proponiamo — non era soltanto l’ultima e pittoresca fiammata d’un antico incendio. O almeno non soltanto questo. Tutte le braci, in capo a meno di vent’anni, diventano fredde. Questa scotta, irrita ancora.

l precursori del ’68

Nuovo o vecchio, dunque: finale o anticipatore, o più l’una o più l’altra cosa.

Certo non ingenuo, come oggi si usa dire, attribuendogli l’aggettivo di utopico, come a dire benevolmente «fuori dal principio di realtà». Non è curioso pensare questo di intere parti di società che si sollevano in quasi tutto l’occidente avanzato, con connotazioni simili, e in Cina? Tuttavia si dice: quel che è reale sarebbe, per una volta, irrazionale. Parentetico. Una convulsione. Un sogno. Nulla, del pensiero moderno sembra aiutarci, quando arriviamo ad alcuni momenti del passato recente, a ricordare la realtà del sogno, la non casualità del sogno, il sogno come spia: ammesso che siano stati sogni, l’umanità ha sognato strani sogni in questo secolo, e, della sua seconda metà, il più «strano» è certo questo.

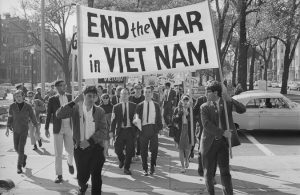

Ed era comunque un sogno da svegli. di quelli che qualcuno ha scritto sono i più pericolosi: guardatevi da coloro che sognano di giorno. Quando nel 1964 nasce il sogno del radicalismo americano – da una  veglia fatta di espansione, Vietnam e scoperta del «nero» fuori dai termini emancipatori e paternalistici del passato – è una parte negata del reale che erompe alla coscienza. Quando nel 1965 il primo documento dei «provos» olandesi turba le polizie di tutta Europa, non viene gettato sul tappeto un problema — quello dell’altro «sviluppo» o dello zero growth, nel documento «bianco» — che sarebbe diventato portante nei verdi tedeschi molto più tardi, in Italia oltre vent’anni dopo, ed è destinato a regnare più che il presente? Nel documento, che diamo qui accanto[1], stupirà che il massimo dell’antagonismo contro il sistema e lo stato si esprima nella domanda n. 1: togliere la circolazione delle vetture dal centro urbano di Amsterdam. Oggi è facile vedere nel breve volantino gli elementi precorritori del ’68: il linguaggio derisorio e paradossale, il radicalismo asperrimo, la persistente negazione del problema della contraddizione sessuale, e, soprattutto, l’affermazione del soggetto come soggetto «ludico» — l’azzeramento della classe operaia nella logica del capitalismo industriale trascina con se anche la fine di una comunità di obiettivi. Non più «avere quel che hanno i ricchi» ma «essere diversamente».

veglia fatta di espansione, Vietnam e scoperta del «nero» fuori dai termini emancipatori e paternalistici del passato – è una parte negata del reale che erompe alla coscienza. Quando nel 1965 il primo documento dei «provos» olandesi turba le polizie di tutta Europa, non viene gettato sul tappeto un problema — quello dell’altro «sviluppo» o dello zero growth, nel documento «bianco» — che sarebbe diventato portante nei verdi tedeschi molto più tardi, in Italia oltre vent’anni dopo, ed è destinato a regnare più che il presente? Nel documento, che diamo qui accanto[1], stupirà che il massimo dell’antagonismo contro il sistema e lo stato si esprima nella domanda n. 1: togliere la circolazione delle vetture dal centro urbano di Amsterdam. Oggi è facile vedere nel breve volantino gli elementi precorritori del ’68: il linguaggio derisorio e paradossale, il radicalismo asperrimo, la persistente negazione del problema della contraddizione sessuale, e, soprattutto, l’affermazione del soggetto come soggetto «ludico» — l’azzeramento della classe operaia nella logica del capitalismo industriale trascina con se anche la fine di una comunità di obiettivi. Non più «avere quel che hanno i ricchi» ma «essere diversamente».

Gli uomini in catena

ll 1968 più esteso o più penetrante — in Europa, negli Usa o in Cina — perde di vista, di quel «provotariato», la domanda di base, e quando la ritroverà nell’ecologia e nell’ambientalismo essa non sarà accompagnata da, credo, nulla di tutto il resto, che è invece raccolto dai movimenti giovanili. Ed è intrigante questo rapporto tra «vecchio» e «nuovo», fine e premonizione.

lntrigante e consapevole di esserlo. Sempre alle spalle, stavolta immediatamente, del ’68 in Europa

stanno il Vietnam e la questione nera e dell’imperialismo. Occorre mettere e e e perché, come vedremo nel prossimo fascicolo, non portano la stessa valenza, non vengono neanche del tutto assieme: il Vietnamita non è il nero, non è neanche il sud del mondo, è Davide contro Golia, molto di meno e molto di più.

Ma intanto il «nero» d’America, differentemente dal Vietnamita, si rivela un volto dell’irrealtà, del  formalismo – Marcuse poi dirà, nella Critica della tolleranza, del pluralismo della «democrazia americana». l passaggi stanno nel rendiconto che, su Quaderni Piacentini — la rivista certo non unica ma per molti versi la più significativa del ’68 innovatore — Giovanni Jervis fa del Convegno londinese sulla «Dialettica della Liberazione», con il passaggio Carmichael – Marcuse (il leader nero più rigido, Stokely Carmichael, e il ramo ultimo dell’euromarxismo di Francoforte). Il filo di lettura va da «Tutti gli uomini sono in catene», inizio di due psichiatri londinesi Ronald Laing e David Cooper – Marcuse, Sweezy, Carmichael, Bateson, Ross, Speck, Allen Ginsberg e molti altri, alla ricerca di «problemi-ponte» fra culture per dar conto della «impotenza dell’intellettuale». Di fronte a che?

formalismo – Marcuse poi dirà, nella Critica della tolleranza, del pluralismo della «democrazia americana». l passaggi stanno nel rendiconto che, su Quaderni Piacentini — la rivista certo non unica ma per molti versi la più significativa del ’68 innovatore — Giovanni Jervis fa del Convegno londinese sulla «Dialettica della Liberazione», con il passaggio Carmichael – Marcuse (il leader nero più rigido, Stokely Carmichael, e il ramo ultimo dell’euromarxismo di Francoforte). Il filo di lettura va da «Tutti gli uomini sono in catene», inizio di due psichiatri londinesi Ronald Laing e David Cooper – Marcuse, Sweezy, Carmichael, Bateson, Ross, Speck, Allen Ginsberg e molti altri, alla ricerca di «problemi-ponte» fra culture per dar conto della «impotenza dell’intellettuale». Di fronte a che?

L’istituzione repressiva del nero nella cultura liberal. che ne mette in causa principi e definizioni, individua nel «riformista» il peggio, «colui che non ha posto» (in uno dei numeri dei Piacentini del ’68 fra i libri da non leggere è indicato Martin Luther King), connessa alla teoria «globale» della dialettica storica tra metropoli accumulatrice e rapinatrice e resto del mondo (Sweezy), e il punto d’arrivo di Marcuse: il capitalismo presente non è soltanto aggressivo verso I’estemo, è repressivo, omologante, schiacciante nella sua propria società. ln questo senso «tutti gli uomini sono in catene» — né il modello delle società dell’est dice, sotto questo aspetto, alcuna parola di speranza. Così dal negro all’emarginato

al folle (folle rispetto a quale misura di umanità? dal mondo anglosassone viene, a ridosso del 1968, una visione spietata del sistema, che rivela la sua mostruosità non già dove è ancora in ritardo, e può attribuire il persistere dell’ineguaglianza e delle miserie a un’insufficiente espansione, ma là dove è totalmente realizzato — nel cuore dell’impero e della sua apparentemente puritana cultura.

E’ una critica impietosa perché improvvisamente sposta i luoghi della cattiva e della buona coscienza: non sono più «nemico» i ricchi e potenti delle «duecento famiglie», ma l’intero mondo che ne condivide i valori — il tecnico e la tecnica, l’operaio e la fabbrica, la famiglia autocratica e la scuola formatrice del consenso, l’intellettuale di fortuna e il nero che spera di essere un giorno accolto a parità di diritti. E i portatori della buona coscienza sono,

improvvisamente, non più una classe di semplici e sfruttati, forse già dotata d’una sua alternativa morale, come il marxismo – se non filologico, pratico – dei partiti socialisti e comunisti aveva raccontato, ma il frastagliato mondo dell’emarginazione, che nulla unisce se non la privazione di sé, e che di bisogno ne porta uno solo: quello di esistere. Se rivoluzione ci sarà mai nel mondo avanzato, saranno costoro a farla — e con un gesto di violenza.

ll tema è assai più disperato e concreto che nei «provos» di due anni prima. Concreto ma disperato: non c’è più progetto, se non rompere le catene.

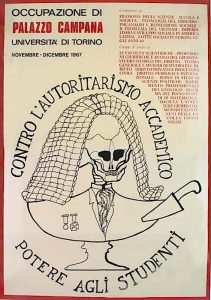

Contro l’autorità accademica

Nel colloquio di Londra sono dunque venuti convergendo i vicoli ciechi della speranza progressista – nell’economia, nella scienza della società, nella psicanalisi, in «menti» collocate alla frontiera del proprio mondo, le sole in dialogo con il «negato», dal 38° parallelo nel sudest asiatico alla metropoli capitalista. ll capitale è presente, anzi esteso come «sistema» di produzione, leggi, valori, che ti integrano, ti schiaccia; la figura che doveva esprimere dentro di sé, nella contraddizione materiale che l’attraversa, la classe operaia, anello di saldatura di tutte le lotte fino ad allora, è invece scomparsa. Non importa più la contraddizione materiale, quando l’integrazione è avvenuta nella visione di sé: basta questo perché il soggetto rivoluzionario cada.

Quando questa tematica passa dalle roccaforti anglosassoni, che in verità di tradizione operaia non ne hanno più da un pezzo, alle roccaforti europee del movimento operaio e nel solo paese socialista che si domanda se non stia producendo «una nuova razza di signori che pesano sulla schiena del popolo», la Cina, lo spostamento è deflagrante: lo schema della rivoluzione, il soggetto e il fine cambiano.

Nessuno finora s’è preso la briga di spiegare come avvenga che nel maggio 1966, poco dopo Berkeley, assieme alla nascita dei fermenti contro «la controrivoluzione globale», una giovane intellettuale appenda alla porta dell’università di Pechino il primo manifesto a grandi lettere «contro l’autorità accademica» — come vocaboli e idee che rivelano l’assunzione dello stesso schema, spostato dalla contraddizione materiale dello sfruttato al dualismo che

si spalanca fra chi detiene il potere e chi no, chi detiene la cultura e chi no, chi usa dell’uno e dell’altra per riprodurre formazioni inuguali, poteri ineguali, emarginazioni e cancellazioni di identità.

La signorina Hieh Yuan tsu e i suoi sei compagni non hanno certamente notizia del dibattito americano, né qualcuno ha insegnato loro quella forma di espressione diretta,- che è l’attacco alla gerarchia per via non formale e che darà luogo all’esplosione delle scritte murali. l suoi precedenti stanno piuttosto nel dibattito al vertice del Pcc, nella «circolare del

16 maggio» ancora non nota; ma sta di fatto che le tesi «antistataliste di Mao» sono ascoltate e riprese in quella forma inusuale, rottura dei tabù e delle regole, non fra gli operai e neppure fra i soldati a piedi scalzi, ma fra gli studenti dell’università Peita. Mao risponderà loro, dalla posizione carismatica e non formale che detiene, il 1° giugno: «E’ il manifesto della Comune di Parigi degli anni ’60 di questo secolo, che vedrà nascere una forma del tutto nuova di struttura di stato». E per tutta la fase avanzante della «rivoluzione culturale» le guardie rosse saranno studenti, una marea di studenti, che innescheranno poi a Shanghai la più antica classe operaia di quella sorta di continente, e che parleranno il linguaggio antiistituzionale, derisorio, fortemente soggettivista dei loro coetanei in Europa e negli Stati

Uniti. E non conta molto che, a differenza di loro, abbiano un punto di riferimento potente: esso, Mao, è punto di riferimento in quanto simbolo dell’anti-istituzionalità, dell’anti-partito che si è fatto potere.

Sulla Cina ritorneremo perché, quando le università italiane parleranno quel linguaggio, in Cina il Congresso tenterà di segnare un passo indietro, una regolamentazione della corrente che esplode – saremo in aprile di quell’anno. Intanto sono acquisiti due punti di rottura che si formano ed esplodono in «punti alti» del sistema mondiale, e che tali si possono definire non per i livelli del reddito ma per una forma di acculturazione avanzata e cosciente d’una discordanza acuta fra l’idea di “democrazia” o dei «diritti» nel capitalismo e nel socialismo, e la realtà d’un dilagare di poteri omologanti: lo spostarsi della contraddizione dalla sfera dell’economia a quella della politica, e la presa in mano di sé di «soggetti diretti».

ll rifiuto dei movimenti operai

A loro volta, quando questi si disegnano e sviluppano in Italia o in Francia, è difficile sostenere che sono stati «formati» da Berkeley, o dal Convegno di Londra, o dalla Monthly Review o da Pechino. Le immagini inizialmente più vicine sono il Vietnam e Che Guevara: e sono, in qualche misura, immagini più semplici – eroi di lotte di liberazione. I piccoli e soli contro il grande e potente; ma né il Che né zio Ho avrebbero capito Nieh Yuon Tsu, né i «provos» né il teschio con la feluca che simboleggerà la cultura trasmessa nelle lotte di Palazzo Campana. l fili che il 1968 raccoglie in Europa — dove sembra realmente prendere il suo nome quell’ondata di rivolta — sono molti e diversi; ma il segno che solo li unifica è l’irrompere sulla scena d’una gioventù studentesca, che poi dilagherà «nel sociale» e riprenderà un contatto indiretto con le punte operaie, e che sposta la grande contraddizione dallo sfruttamento al potere.

Questo è cosi nuovo che tutti i movimenti operai tradizionali, i partiti e le istituzioni le saranno contrari: essi si sentono investiti come potere in fieri, anche quando sono partiti di lotta, e non solo per ragioni diplomatiche e di politica estera; Fidel Castro nel maggio 1968 lascerà senza risposta l’appello che gli viene dal maggio francese. Una chiave per la lettura del 1968 è certamente questa: è certamente inerente a fenomeni sociali di perdita d’identità gerarchica della cultura (la miseria della massa studentesca, non più terreno d’élite), è sicuramente un passare dei soggetti dal gregarismo del Che fare?, dall’essere cioè identificati da un’elaborazione e guida politica esterna, all’azione diretta dell’individuo collettivo che nella sua condizione sociale vede il riprodursi d’una soggezione oppressiva, un principio di morte «storica».

Davvero difficile negare che queste percezioni non volgano diritto nei nodi delle società dell’est e dell’ovest, e su scala e con una rapidità d’intreccio e comunicazione che non ha precedenti. La stessa comunicazione diventa «altra», propria, gestita direttamente nella forma del manifesto, della scritta lanciata a tutti da un muro, dell’intervento anonimo in mezzo a tutti, dell’assemblea e del viaggio – ci si sposta perché il mondo è unificato dalla comune presenza. Per almeno dieci anni le capitali più o meno rivoltose saranno invase dal giovane che si sposta come può, non solo (altro sarà il viaggio in Oriente, alla caduta delle speranze e alla ricerca d’un senso), con pochi mezzi perché la sua casa è dovunque, e tutti i «suoi» lo riconoscono e gli aprono la porta.

Questo «soggetto» è nuovo, perché socialmente non è mai esistito prima e perché porta una coscienza di sé che non è figlia della coscienza operaia, né progressista. Questo punto è intollerabile, culturalmente parlando, in Italia e in Cina, cioè nei due paesi dove la classe operaia ha avuto e conservato il maggior ruolo nell’antagonismo e nelle lotte. Finché queste avvengono, infatti, è difficile vederne un limite ideologico o negli obiettivi: il conflitto ha in sé un potenziale inequivocabile.

Così il ’68 avrà in Italia la più grande e lunga estensione, vivrà l’elaborazione più complessa, passerà le sue parole d’ordine di mano e anche le problematizzerà. Non pensiamo tanto per i tentativi di aggancio marxiano che proprio e, credo, soltanto in Italia vengono compiuti. Una gioventù studentesca politicamente più colta e in presenza d’una serie di fermenti anche nel sindacato dopo la fine degli anni ’50, sviluppa tre ordini di ragionamenti: il ’68 studentesco come estensione della lotta operaia degli anni ’60 (è la posizione di «Contropiano» a Venezia, abbastanza isolata); la natura mercificata della cultura nel capitalismo avanzato, e quindi l’università come produttrice di merce (Trento), che unifica in uno schema marxiano i diversi soggetti; il farsi della scuola da formatrice a formatrice di «forza lavoro» qualificata, in corrispondenza alle nuove esigenze dello sviluppo, proletarizza «oggettivamente» gli studenti (Pisa).

Così il ’68 avrà in Italia la più grande e lunga estensione, vivrà l’elaborazione più complessa, passerà le sue parole d’ordine di mano e anche le problematizzerà. Non pensiamo tanto per i tentativi di aggancio marxiano che proprio e, credo, soltanto in Italia vengono compiuti. Una gioventù studentesca politicamente più colta e in presenza d’una serie di fermenti anche nel sindacato dopo la fine degli anni ’50, sviluppa tre ordini di ragionamenti: il ’68 studentesco come estensione della lotta operaia degli anni ’60 (è la posizione di «Contropiano» a Venezia, abbastanza isolata); la natura mercificata della cultura nel capitalismo avanzato, e quindi l’università come produttrice di merce (Trento), che unifica in uno schema marxiano i diversi soggetti; il farsi della scuola da formatrice a formatrice di «forza lavoro» qualificata, in corrispondenza alle nuove esigenze dello sviluppo, proletarizza «oggettivamente» gli studenti (Pisa).

Il mai avvenuto prima

A distanza di anni tutte e tre le impostazioni appaiono assieme vere e insufficienti a definire il «sessantottismo». E’ certa una conseguenzialità non soltanto temporale tra il conflitto sociale italiano e la rivolta studentesca, tanto è vero che varrà, solo paese al mondo con la Cina, l’impatto inverso, dagli studenti agli operai (come esamineremo nel «caso italiano» in uno dei prossimi numeri); è certo che l’analisi della cultura/merce è esatta, anche se totalizzante; è certo che lo studente non si vive più come parte d’una classe dirigente, ma come spossessato e quindi, anche, forza di lavoro in formazione.

E tuttavia sia i tempi sia gli accenti variano, da operai a studenti; sia le tesi di Università negativa sono costrette a uscire da sé in un’analisi che va oltre («e che varrebbe un ghetto d’oro in un mondo di merda», come la celebre battuta di Mauro Rostagno), e infine la «forza di lavoro in formazione» sarebbe risultata rapidamente eccedente.

Il discorso americano, cinese, torinese e francese dello studente come oggetto d’un condizionamento al potere, terreno di introiezione di una cultura del dominio, il prevalere della questione del politico e del potere sull’antica questione sociale dello sfruttamento, sono i detonatori più forti e diffusi anche in Italia, intridendo il movimento anche là dove l’elaborazione delle «tesi» o dei documenti è diversa. Lo spostamento sul soggetto e la sua «diversa qualità» è determinante.

Anche per la natura illimitata della sua radicalità. Già a febbraio del 1968 un testo di Elvio Fachinelli, psicanalista milanese, va oltre la denuncia della psichiatria alternativa (emarginazione del folle come del nero o del proletariato) per analizzare l’io rivoltoso. II desiderio dissidente, anch’esso uscito sui «Quaderni Piacentini» e testo recepito fortemente

come autointerpretazione, parte dalla rottura di continuità come «uccisione del padre» – e tocca direttamente il sentire di sé d’una gioventù che rifiuta quel che ha alle spalle non in quanto esclusione ma in quanto promozione. Mai avvenuto. Ma connotante d’un desiderio illimitato di «andar oltre», che non può che definirsi come «non essere» questo o quello, temere ogni sia pur conquistata tappa come cristallizzazione e istituzionalità, dunque principio non vitale, di morte.

Questa tesi legge l’impossibilità dello studente di fermarsi, darsi nuove strutture o piattaforme: in quelle settimane, l’occupazione di Palazzo Campana viveva il suo «no» alla piattaforma, differentemente da altri atenei, come poi i movimenti di tutti gli atenei avrebbero rifiutato ogni forma di aggregazione strutturata – desiderio «fermato», negazione del dissidio, autorità di ricoagulazione.

Oggi si rimprovera agli studenti quello di cui ebbero coscienza subito, nella loro fase montante, che li avrebbe condotti alle contraddizioni accettate del primo convegno di Milano e poi a quelli di giugno e settembre a Venezia, dopo aver fatto saltare quelle organizzazioni giovanili comuniste e socialiste (o meglio Psiup) che pure s’erano mosse confusamente negli anni precedenti in questa direzione di radicalità, scontrandosi duramente con i partiti/padri.

Anche questa coscienza d’una impossibilità di fermarsi fu il 1968. Fortini scriveva che la fine di ogni sciopero è una conferma del sistema, altri intellettuali si definivano per negazione del progressismo, spostavano il fuoco su di esso (i libri da leggere e da non leggere, e da non leggere era tutto ciò che non diceva l’impossibilità di avanzare senza rotture; la «canaglia socialdemocratica»; il nero non violento). E tuttavia si tratta assai più d’un bisogno di esorcizzare l’integrazione dentro di sé, che una predicazione dell’atto violento per. « Per che cosa? Il soggetto del desiderio dissidente si scopre, non senza qualche felicità e narcisismo; ognuno ha dentro di sé tutte le potenzialità, veuillez l’impossible.

Negare il progetto perché affermarsi «in rivoluzione» è tutta la realtà – una rivoluzione che, più che scontrarsi, vuole affermarsi negando la negazione. Non si pone mai questioni di strategia offensiva; non è una guerra né di movimento né di posizione: vuole crescere infinitamente su di sé, nella doppia coscienza che questo è il massimo dell’antagonismo, lo sdoppiarsi d’un mondo che non parla più lo stesso linguaggio. La sfida a «riportare l’ordine» sarà lasciata all’altro. L’occupazione è presa di spazi già propri, usarne è una possibilità senza programma, perché presto saltano i programmi predisposti, mescolare disciplina, discipline ed esperienze – riprendere in mano tutta la propria vita, senza più permettere che sia divisa.

Questa è una rottura, un «mai avvenuto prima». Forse nei grandi momenti di lotta anche in passato il soggetto montante ha sentito in sé una forma di compimento e di gioia che prescindeva dall’obiettivo da raggiungere; ma deve averlo vissuto come uno stato d’animo, un momento esistenziale. Qui, di fronte a un sistema avvolgente e senza varchi, la «rivoluzione» torna, dallo scontro, all’io, all’essere contro e diversamente, al vivere il mutamento.

L’uscita da sé

Questo è il ’68 allo stato nascente, un’illimitata scoperta dell’io e delle sue negazioni storiche, politiche, esterne, miserevoli. Accusato di ugualitarismo, mai nessun movimento fu meno gregario: il collettivo era per esistere come persona nuova, ciascuno con tutta la sua parte di verità – non tutta la verità. ma sua e incancellabile.

Anche la scoperta dell’altro diventava, cosi, un’avventura, non un appiattimento d’identità. Non a caso gli slogan nascevano dallo stare insieme e le loro parole – quelle del Maggio, le La stessa cosa della rivoluzione; più scevre di «contaminazioni» da altre esperienze di lotta – furono parole mai usate in politica. La fantasia al potere. L’amore, la sessualità. il piacere diventavano, come suonava una scritta a lungo rimasta sui muri dell’aula magna dell’università di Roma, la stessa cosa della rivoluzione; un atto di unità e di uscita sa sé, un abbraccio con l’”altro”.

E’ questa un’esile situazione della coscienza e del movimento, per quanto siano le scoperte, gli sguardi folgoranti su di sé e attorno a sé, che permette. Che non potesse durare, come

tale, più di qualche mese, è ovvio. Ma in questo passaggio che cosa distruggeva e che cosa creava?

Se, come dicono taluni, fu l’ultima grande rivolta contro l’esistente, il capitale, il «sistema», fu anche una rivolta che non conobbe nessuna delle tattiche della guerra, quando si tratta di strappare metro per metro all’avversario e in qualche misura si parla il suo stesso linguaggio. Da allora il «soggetto rivoluzionario», almeno in Europa, non potrà essere lo stesso: né nella composizione sociale — né nella coscienza di sé dei soggetti — le grandi lotte operaie avranno una soggettività e una cultura che dalla fabbrica le riporta al «meccanismo» del sistema. Ma, come vedremo, questo è quel che il ’68 consegna al 1969 e agli anni seguenti.

L’elemento di discontinuità e, dunque, a nostro avviso travolgente. Esso tritura quegli elementi di progressismo — ottenere gli stessi diritti finora goduti da pochi — che ha caratterizzato tutte le lotte di classe e le lotte di liberazione. Ormai si parla d’altro. Questo «altro» è cosi diverso che dopo il 1968 tutto si può dare, da parte della classe dominante, fuorché una «rivoluzione passiva», l’accettazione indolore dentro il proprio congegno di quei nuovi portati, di quelle nuove domande, spuntate della loro carica negatrice. L’infinita dissidenza non ha posto. Che, da allora, parta una crisi epocale del modo di essere del sistema economico e politico, degli apparati dello stato e degli stessi partiti e dei movimenti, è certo; crisi nel senso che la possibilità di scambio si andrà disgregando. Ci saranno grandissime latenze, i movimenti taceranno a lungo; ma quella loro lingua non si parla insieme. Questo mina, credo dalle fondamenta, il principio di rappresentanza.

ll mutamento dello scenario

Resta un’ultima osservazione, per questa prima chiave di lettura: quanto di questa messa in causa totale scontasse, come limite ma anche come possibilità, una «tenuta espansiva» e quindi nelle forme della democrazia povera, ma intanto assicurata, del sistema e dello stato.

ll ’68 è figlio della certezza della società democratica e affluente. A essa dice no. Quando questa, come Proteo, e per la prima volta dal dopoguerra, gli cambia sotto le mani le carte del gioco, facendosi restrittiva e privandosi di quella «tolleranza repressiva» della quale s’era veduto l’autoritarismo, si verificherà — in tutto il mondo, negli anni ’70, e non solo una stretta del movimento, ma come una sua impreparazione e sorpresa; e questo è rivelatore di quanto, come avversario, aveva tuttavia assunto in continuità. La derisione che investì «le magnifiche sorti e progressive» di quello che fu chiamato il «neocapitalismo» o la coesistenza, cadde assieme con l’uno e con l’altra.

Lo scenario è cambiato.

[1] il documento dei Provos era effettivamente a fianco all’articolo della Rossanda: se qualcun* volesse leggerlo lo scannerizzerò più avanti (D.A.)

Una risposta

[…] [1] il documento dei Provos era effettivamente a fianco all’articolo della Rossanda: se qualcuno volesse leggerlo lo scannerizzerò più avanti (D.A.) Rossana Rossanda, [da “1968 Gennaio”, Supplemento al N. 22 de ‘Il Manifesto’, Gennaio 1988, pp. 49] http://reggiofa.com/?p=3007 […]